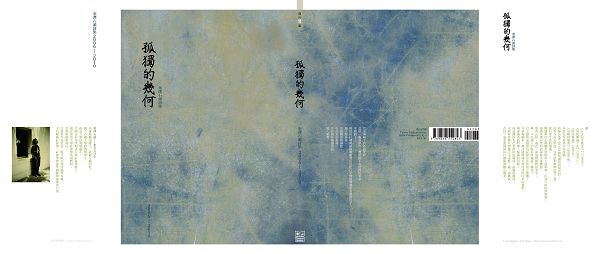

奎澤石頭詩集《孤獨的幾何》(2011)

四月份由唐山書店出版

奎澤石頭,本名石計生,高雄縣橋頭鄉人,祖籍安徽宿松。國立台灣大學經濟學學士、政治大學社會學碩士、美國芝加哥伊利諾大學社會學博士。現任東吳大學社會學系副教授。南京大學社會系兼任副教授。美學策進會會長。文學著作包括詩、散文與美學評論等多種,又有藝術社會學、社會學理論等相關學術專著行世。

奎澤石頭,本名石計生,高雄縣橋頭鄉人,祖籍安徽宿松。國立台灣大學經濟學學士、政治大學社會學碩士、美國芝加哥伊利諾大學社會學博士。現任東吳大學社會學系副教授。南京大學社會系兼任副教授。美學策進會會長。文學著作包括詩、散文與美學評論等多種,又有藝術社會學、社會學理論等相關學術專著行世。

繼《在芝加哥微光中》(1999)、《海底開滿了花》(2001)、《時光飛逝》(2003)、《完整的他者》(2006)後,本書為作者第五本詩集,收錄2006-2010年間所撰寫的現代詩,內容分為入世誌、自然誌和純粹誌等三卷:從日常生活的遭遇,閱讀與行走咀嚼平常那些人這些事,以詩入世的罪與愛;通過對於失落的自然的追尋與體悟,那些山林、落花、溪海與動物的名字,無一不為屬人的陰影所覆蓋,轉化,以之避世淹留實為社會存在危殆之象徵;乃放慢腳步,潛沈展開漫長等待詩的回來的過程,摸索減法的哲學,疑神的信仰,而這裡的光芒有碎形的幾何,孤獨的幾何,末世夢址裡以想像力完成點、線、面構成,在同一道水流裡倘佯以藝術救贖之靈光。

自 序

有個決定著手整理詩的某個下午,通過台北難得一見嚴寒考驗的文舍窗外桂花,在暮春三月盛開著芬芳,香味也將久違了的台灣藍鵲從不知飛到哪裡過冬帶回來外雙谿,雖尚未目睹,卻偶而能有所耳聞藍鵲清脆略微沙啞的聲音,感覺一種期待春天的壓迫感,於末世論流行的二0一一年,離馬雅人所預言的明年世界的終結還有幾步之遙。通常這樣的「由結束看現在」在美學上很有表現的可能,如小津安二郎(Yasujiro Ozu )面對枯燥呆板的日常生活倫理,被瑣事淘空的孤獨卻充滿溫暖與憐憫的描繪的電影,據說就是基於這樣的看世界方式。末世不是放棄,而是更溫暖的人心。

「冬天到了,春天還會遠嗎?」但如果春天不來,世界就停止在這個或下個冬天,十二月二十七日,那麼回顧這剛過去不久的秋天,夏天與春天,與千千萬萬個曾經的冬秋夏春裡的故事又是如何呢?這本書裡的詩行正是以這樣的心情開始集結成冊,過去五年,或者隱而不見的十五、四十到我出生的那一年,回首所見,許多必須駐足憑弔、認真選擇性遺忘,在另外空間裡記起,還有些關於我的行蹤必須隱藏。我目不轉睛地面對自己的起心動念,關於起源,與起源裡的孤獨。

「冬天到了,春天還會遠嗎?」但如果春天不來,世界就停止在這個或下個冬天,十二月二十七日,那麼回顧這剛過去不久的秋天,夏天與春天,與千千萬萬個曾經的冬秋夏春裡的故事又是如何呢?這本書裡的詩行正是以這樣的心情開始集結成冊,過去五年,或者隱而不見的十五、四十到我出生的那一年,回首所見,許多必須駐足憑弔、認真選擇性遺忘,在另外空間裡記起,還有些關於我的行蹤必須隱藏。我目不轉睛地面對自己的起心動念,關於起源,與起源裡的孤獨。

這時想起我國中時拒絕去幫父親去買長壽煙而堅持閱讀的盧梭((Jean-Jacques Rousseau)。他在參加法蘭西學院舉辦的全國性徵文落選但被傳頌至今的著名文章「論人類不平等的起源」裡曾經大概這樣說:原始狀態人與人的相遇其實是偶然,有些人住在樹上,有些人或者岩洞而居,經常需要忍受風霜雪雨、面對猛禽襲擊,苦不堪言。當有第一個人想到用可及的材料蓋間可以遮風避雨的棲身之所,並且圍起來宣稱這是「我」的之後,人類不平等的起源就是因著這樣的私有財產觀念而開始,人與自然之間的競爭慢慢轉變為人與人的鬥爭。人開始宣稱自己是萬物之靈,建設家園、城市、社會乃至國家。私有財產作為人類不平等的起源,眾所周知的後果,除了造成貧富差距外,更根本地造就了人存在的孤獨感,維持所擁有或更多擁有的自我防衛機制,築起一道愛煞世人的高牆。

當體驗到這點,我在這集子卷一就取名「入世誌」,人,就這樣地入世了。這裡私有財產是多半指涉的還是精神層次的,涉及我們對於人、事、物的依戀與佔有,雖然那些愛戀從「由結束看現在」而言,均會主動或被動地煙消雲散,但有時我們仍然忿忿不平,歷史裡那些意識型態的毀滅非我族類的暴政,通過大稻埕之貓的眼睛,看見港町昔日耀眼的光芒與黯淡。尼采(Friedrich Nietzsche)經由他的理想人物形象查拉杜斯屈拉(Zarathustra)說,詩人的本領在於將腳放入水中弄渾,做出甚深之狀。詩人的本質是創造性的獨斷性格,把複雜的說簡單,把簡單的說複雜,自由出入,時常透過手中那枝筆,領受謬思神賜我們以天光,但獨斷的專注往往與世俗格格不入,現實的受挫引發莊子式的孤獨:「獨與天地精神往來,而不傲睨於萬物,不譴是非,而與世俗處。」這種掙扎與超越的呼喚在卷一裡顯而易見。那麼是不是讓我們精神上回到起源,回到自然?我問我自己,我後設地決心追尋。

於是服膺內心呼喚終於學會精神分裂地踏上歸來吧自然的路途,成就了卷二的「自然誌」,將不同時序裡的詩與現實的矛盾與和解完整記錄於詩行之中,是在日常生活高度規範性與路徑化的鋼筋水泥牆裡,柏油路面行走,詩在永不相交的平行線上踽踽獨行,超現實跳到現實那端又回到夢想的這端,有所有流金歲月裡不眠盛開的花朵、溪海、山巒與共命之鳥。如此真實又虛幻地存在個人的句子之間,其實埋葬的是自然本身,被更強大的慾望人為所掩蓋,轉化,盧卡奇(Georg Lukács)稱這樣人造的自然為「第二自然」。

從「由結束看現在」,末世的預言其來有自,因為關於源頭的救贖一去不復返,創世紀是開始,啟示錄是結束,一切彷彿已經書寫好了,馬克思(Karl Marx)所寄望的出路遙不可及,而彌賽亞遲遲不來,懸而未決的三個審判,讓業已後現代化的拼貼淺盤人心更為肆無忌憚地追逐時尚至精疲力盡,直至沈溺至極直至一無所有。佛經裡的「如少水魚,斯有何樂」的乾涸隱喻只是個隱喻,沒有水的魚,死了就死了,無所謂,輕如鴻毛。但在這本詩集過去的歲月裡,吳忠吉老師、忠犬哈利、阿星之死對我而言卻是重於泰山,秋之天問,過年時我甚至無法撥打電話像曩昔一樣對老師們噓寒問暖,行禮如儀。末世裡無法說服自己就這樣忘懷,缺了一角的宇宙,我們必須用全部的力量支撐才能像是已經恢復常態地呼吸,努力活著。

「在那些日子,人要求死,絕不得死;願意死,死卻逃避他們。」把自己交給更為龐大的存在,關於出路,我曾做過許多設想、實踐,從積極入世、找尋超越的自然懷疑地走向簡單的活著,高明地想著,我們孤獨而清醒是必要的詩學鍛鍊:七日記裡的疑神,是從日常生活的道法自然裡找尋一種卷三的「純粹誌」的可能。那白日昇天的美麗傳說翩翩然讓從「由結束看現在」的孤獨的憐憫有了新的意義:通過死而獲得新生,有時靜坐,阿們,有時以被釘在十字架的方式,屬靈身體要求我們放棄天然的身體,敞開才能看見,那據說在彼岸或者天國為我們預約的位置。

感謝這些追尋。同樣純粹高度的詩的信仰,不是繞過,而是直接面對末世,在同一道水流裡,這時外雙谿露出春天將至,野薑花開的端倪。文舍窗外清香四溢的桂花讓我記起,那個曾經渡海至金門遊歷的午後,陽光金箔灑在已成為古蹟的金城鄉金水國民小學教室裡,我獨自漫步於仿古的課桌椅之間,就被盡頭彼端澱積幾十年智慧的餘光構成各種線條、幾何圖案與綠黃色系襯底交織而成的黑板所吸引,當下就決定要將這景象化成為詩集的封面,以及詩集內部的裝飾圖案,讓那常民歷史裡曾經授業解惑的童真成為這一切詩的探索的基調,足以撫慰我們所在世界業已乾涸的人心。文舍窗外清香四溢的桂花讓我記起,同樣走到陽台等待台灣藍鵲長長藍色尾巴擺動著一種生機的背手看雨,重陽南山在身後召喚,身體的精神性,日復一日登涉,終於證悟楊牧詩「孤獨」裡的幾何學,減法的邏輯,「眼睛通過自己的感覺直接成為理論家」。身體敞開讓眼睛看見,紛亂雜多現象裡的純粹線條與那些點,這些面的構成—碎形的根本無非是激進的還原,所以觀看的宇宙,漫天星斗,如同展翅將至的邊界,正是事物開始顯現的地方,自我相似性相互為鏡,試探,一種不規則的空間,相處定律,即使是末世,以孤獨的幾何。

(二0一一、二、二二)

唐山書局2011.04.14上市/孤獨的幾何:奎澤石頭詩集

唐山書局2011.04.14上市/孤獨的幾何:奎澤石頭詩集

「

「