蝴蝶養貓:邱亞才的非凡與平凡

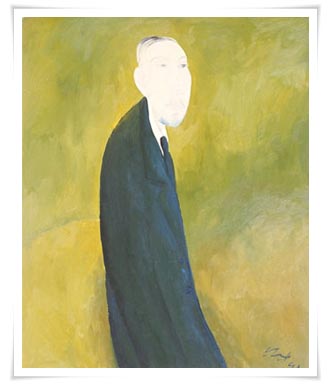

◎ 畫家邱亞才與石計生教授(台北縣,邱宅,黃聰俊攝,2008.09.21)

經由畫家許忠英先生的引見,那日為研究生黃聰俊的論文一起去拜訪了我在大學時代學生運動時期不會忘記的畫家邱亞才。那是1983-5年左右,我時常和一些如現代詩社、大學新聞等社團的朋友出沒台大附近的茶館、咖啡館商討「革命」大業,紫藤廬是其中一個我們常去的地方。有時坐在一樓大廳,有時躲在比較後面的廂房,有時是在二樓閣樓現在美學策進會演講的地方。當我們激昂討論要如何將閱讀馬克思的左翼理論付諸行動的當口,綴口茶抬頭隨意瀏覽時,總會看到幾幅掛在牆上非常奇特的畫:

通常是瘦削的蓄鬚男子,身影拉長,臉色蒼白,背景黯淡,隱晦到幾乎沒有的嘴巴,比例上來說小到幾乎看不到的眼神卻在素淨的用色裡卻透露著異常的孤獨與祥和。那種孤獨是種誰都企及不到的冷感漠然,那種祥和又似看透這險惡的成人世界的復歸嬰婗的安靜。

我記得每次的抬頭就能經由那畫而與我狂飆時代的躁動易感的心產生巨大的共鳴:在一個戒嚴的沒有思想與言論自由的時代,竟然有這樣一個人,彷彿從另一個宇宙降臨,用畫面表現出一種被封口被黑暗的世界所纏繞的和我同樣的時代憂心相同的痛楚。「這是誰畫的畫?」「邱亞才」,茶館裡傳統優雅清秀的侍者說。我從此就記住了這個名字。又過了些時候我看了他的小說「蝴蝶養貓」,深深為他的直接而圖像化的情慾與自戀光彩晦暗(超)現實文字所吸引。同時思索,蝴蝶如何能養一隻貓?

在那個「害怕自己不偉大的時代」,在我身體內在的那個寫詩的青年奎澤石頭的高傲宇宙裡,記住,表示在藝術的世界裡足以與我匹敵,但並不一定會比我更具有永恆意義,「要比一百年後誰被記得!」如口號般的狂言有如昨日激情轟隆巨響著。但是因為在不同的生命軌跡前進,我知道,我終將以絕對的藝術高度記住邱亞才這個人,而不是任何世俗價值的衡量。

這時邱亞才終於卸下了一生無法完整的存在與辛勤的愛慾追尋和孤獨,退化同時進化為一個有著祥和又童稚面龐的平凡老人。在他曾經於年輕時期離異,卻又在邱亞才老年時回來照顧他的元配與孩子陪伴下,據他的老友許忠英轉述,從宜蘭蘇澳、冬山來到台北深坑、紫藤廬、東區一直到誠品敦南店跳點駐足觀看世人的邱亞才,以繪畫不停止地歇斯底里地問著「為什麼沒有女人真心愛我」之類的問題,這時終於擺脫了創作的自發意識的苦惱,難忍情關的眾多糾纏,曾經累積如山的財富嗤之以鼻如過眼雲煙和繪畫代理商的剝削與迎合時代品味的無限上綱價碼競逐,他那到處尋找回家的感覺漂泊的靈魂終於有了停泊之處。

有一個女人真心愛他。在平凡不過的家。人生不過是柴米油鹽醬醋茶。由同樣是宜蘭人青梅竹馬的邱太太訴說著她說如何含辛茹苦養育三個孩子,說邱亞才如何堅持一定要從宜蘭冬山到台北闖蕩,在台北紫藤廬掛著畫展覽時怎樣窮困潦倒,叫他去畫大家喜歡流行好賣的荷花他偏不要,一定要畫沒人看的不笑的人像,為了什麼女人而和她分離在邱亞才中風重病後怎樣不忍回來照顧他。代替邱亞才回答我的問題說他喜歡畫孤單的人像是因為小時候家裡小孩多,成績又不好時常換學校讀,不受父母重視很自卑,又常搭火車回蘇澳時因為是終站他常喜歡坐在一隅靜靜觀看柱杖的老人,佝僂者,女人或窮困的人慢慢下車的臉與動作,渴望被擁抱的卑微疏離感,那些形象就烙印在邱亞才的心裡,慢慢與那天生喜歡畫畫的心靈合一。邱太太非常直接近乎嘮叨地訴說著她所愛的恨的愛著的邱亞才種種。一旁的他的兒子有時打斷他母親的談話說人家不是要研究這個同時也訴說著他對於父親非常矛盾的愛。剎時鬧烘烘的空氣中這時邱亞才保持傻笑滿意地看著這家居起伏的一切。流動停止。「難道藝術家一定都是像我父親一樣嗎?」邱亞才的兒子問,「這是其中一種」,我說。「不一定是最好的但或許是最精彩的一種」,這部份沒說出口,心裡想像著青年邱亞才害怕終老平凡鄉野的逃離。

這時非凡的是邱太太。平凡的是邱亞才。只是這種女性千百年來所投入的家庭無底的無償勞動,是源於怎樣的原諒與包容,和母性裡無可限量的能量,對於男人而言或許始終是一個無法解開的謎團。按照這次訪談的命運推演,若不是他兒子的意外造訪,邱亞才本該悲劇性死於深坑工作室,卻這樣活了下來,在妻兒的保衛他的畫作(與高經濟價值)的平凡動機下所顯現的不平凡血濃於水的感情。

未來,我想我應該會在紫藤廬講一場邱亞才。回程時我向學生要一本邱亞才的小說回來先看。「老師您要哪一本?」聰俊問我,

「蝴蝶養貓」,我笑笑說。一道颱風過境殘餘異常明朗亮麗的陽光穿過幾百朵身後的黃蟬花兒映入那本書的繪畫眼簾:

那瘦削的蓄鬚男子,身影拉長,臉色蒼白,背景黯淡,隱晦到幾乎沒有的嘴巴,比例上來說小到幾乎看不到的眼神卻在素淨的用色裡卻透露著異常的孤獨與祥和。那種孤獨是種誰都企及不到的冷感漠然,那種祥和又似看透這險惡的成人世界的復歸嬰婗的安靜。

蝴蝶終於養成了一隻貓。經過這一天,我想邱亞才最為完美(殘缺)的一幅畫才為我內心深處所收藏。

(二00八、九、二三)