記憶不滅:訪談中廣台南台台語資深播音員蔡素柳女士(81歲)與管理科張碧珠女士(79歲)

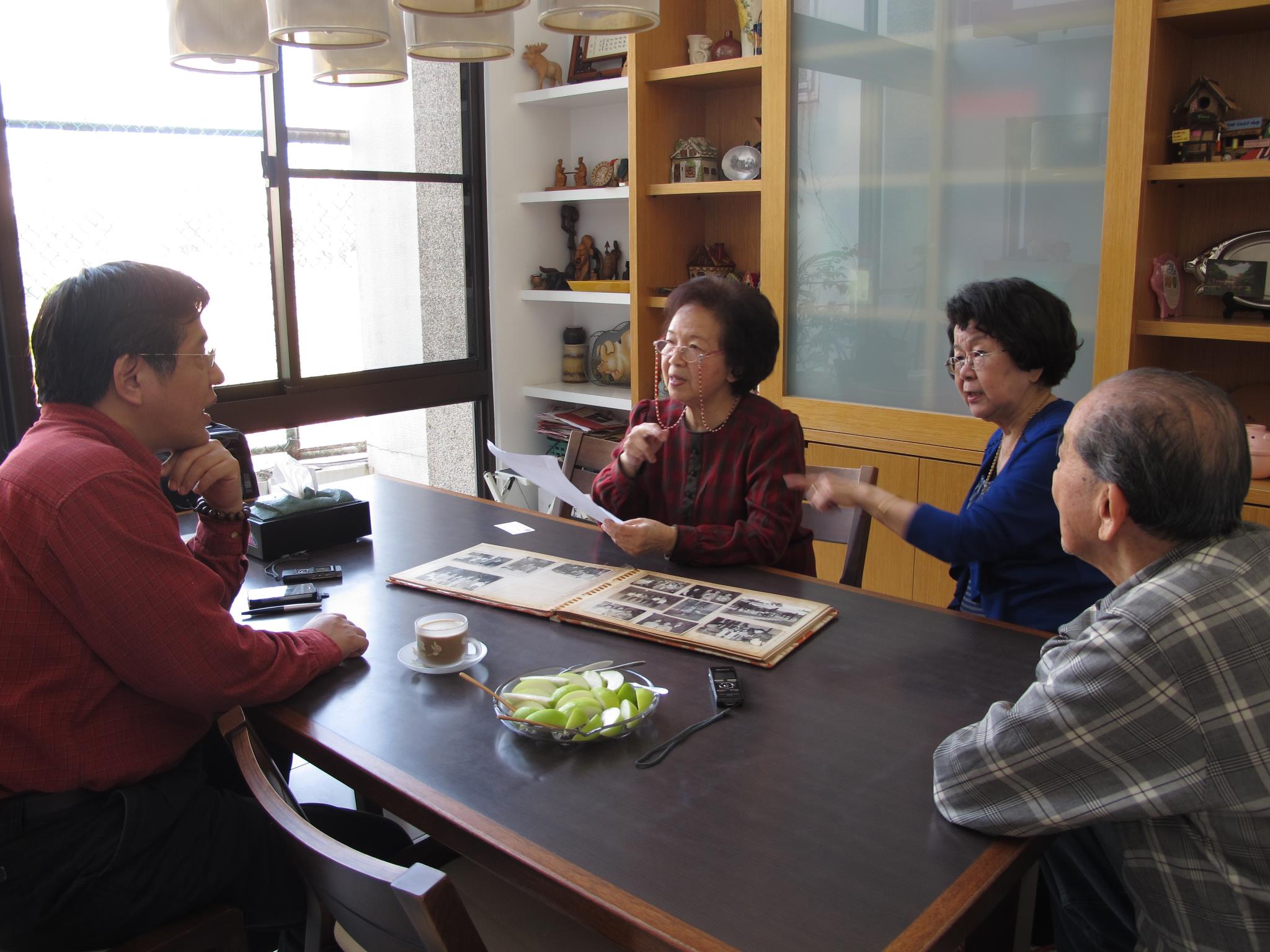

左起:張文燦,蔡素柳,石計生教授,周汝育,張碧珠(台南樹林街,張宅,2013.01.31) 訪談中 與蔡素柳女士及其廈語音新字典(台南,張宅) 與蔡素柳女士一家人在中廣台南台舊址 與張碧珠與當年用以監聽的器材 李繪雯,電影明星張美瑤和蔡素柳(石計生國科會研究訪談,禁止轉載)

滾動質化研究的訪談,經由上次在台北訪談中廣台南台資深廣播員李繪雯的介紹,這次風塵僕僕來到台南樹林街進行另一關鍵播音員蔡素柳的訪談。中廣作為官方的電台,生於昭和八年(1933)的蔡女士所受的是日語教育,1955年台南女中畢業(是我同行的門徒助理周汝育的學姐)後考入中廣,她的台語完全靠一本廈語音新字典自學,在電台主要是政令宣導等工作外,也有一名為 點心擔 的綜合性節目,放送日本雜誌新知,與放台語, 國語和西洋流行歌曲的流行歌。訪問過紀露霞,洪一峰,文夏, 葉啟田,陳芬蘭, 翁倩玉, 上官靈鳳等明星。1986年退休。雖在官方中廣電台,她說了許多台語節目與歌曲被歧視與邊緣化的事情。這是我所說的地下迴路的地上世界裡的差異化現象。國語仍是主流,台語雖在中廣內播出,卻仍然面臨排擠,蔡素柳說出了即使當時到台北新聞局受訓,長官也直接跟他們說台語節目是不入流的,是為宣傳政令而存在的,即使蔡女士的退休,也是當時國民政府威權統治下的蔣經國之子,有名的玩絝子弟蔣孝武擔任中廣經理時強迫退休的,聽來令人髮指的歧視,這是戒嚴時期特殊時空下的結果。張碧珠女士也說出了我從來不知道的事情:我之前訪問正聲廣播公司嘉義台老台長陳明與虎尾台的周蓬霖時,監聽是警備總部的事情。但她的業務除了人事考核與會計外,竟然是負責監聽自己的同事播音員,但有錯通常都會先私底下告知處理。戰戰兢兢,自己也深怕一不小心也被捲入戒嚴的白色恐怖。

兩位資深中廣台南台員工也說了當時中廣很少有廣告,民營化後才有,但很少有賣藥的,因為上面的人認為比較低俗。大部分廣告和服飾店,餐飲開幕有關,像著名的王冠百貨開幕。而且全省有名的牛頭牌沙茶醬就是在我們中廣廣告才紅起來的啊!蔡女士說。另外,最重要的是,中廣的 我的歌聲 和 歡樂一週等節目,是live的歌手選拔與演唱大會,深受當時的民眾歡迎,舉行時都是萬頭鑽動。場地就在靠近火車站的北門路的聾啞學校的博愛堂裡。那時都是先選國語再選台語歌手,國語是由李繪雯主持,台語是我。蔡女士說。

而訪談後和蔡女士及其家人,先生成大機械系退休教授張文燦,女兒張華芳等一起散步至不遠處的中廣台南台舊址,台北訪談李繪雯時她以為還存在的中廣發射微波的鐵塔,這台南地標之一,卻早已被拆除。五十年後回到自己工作三十一年的地方,緊鄰著台南清代城門南門,歷史建築中廣台南台在民進黨執政時,以是國民黨黨產且未繳稅之名,打掉圍牆拆除大部分建築(包括宿舍,餐廳,會議室等等),只有留下入口播音室等部分,我聽了十分痛心。現在該地已經是台南市南門電影書院。本來沒有開放一些地方,經由我的帶領與溝通,使她第一次踏回到其大半生播送台灣歌謠的地方,二樓的第一播音室和其他地方。我問她感受如何?蔡女士淡淡地說:感慨萬千….然後不語。但我看她觸摸著牆壁與凝視著午後半落地與圓形的窗櫺,知道一個資深播音員是怎樣懷念著她的輝煌事業,與怎樣在戒嚴體制下被迫離開她心愛的崗位的痛楚。蔡女士與她的老伴張文燦先生,女兒張華芳,和同事兼夫妹張碧珠女士就這樣一起慢慢在這歷史異托邦空間裡喚醒了層層疊疊的記憶與空間交錯。

這次訪談的價值補充了我的地下迴路論點,做為地上的官方電台中廣,雖不如民營的,象徵性說法的地下的正聲廣播電台那樣的成為台灣歌謠的推手,但畢竟也是有台語歌的演出和選拔,即使二王一后的文夏,洪一峰和紀露霞都有上中廣台南台的受訪與演出記錄。顯示中廣傳播力與影響力十分巨大。相對於李繪雯的高昇台北總台,而蔡素柳女士的被強迫退休,實是戒嚴時期的’遇人不淑’的後果,也與國民政府當時的蔣家公子黨作威作福有關。此差異化的個人命運與電台節目,使我們無法用二分法來看待電台或國台語間的界線,需要更細膩的探究。另一學生李雨珍及其家人開車來接我回高雄,就和蔡女士及其可敬的一家人告別,黃昏的台南溫暖陽光輕灑在蔡素柳與張碧珠的肩頭,與其後早已被民進黨拆除的中廣台南台舊址,充滿不滅記憶與難以言喻的惆悵,隨著我的車行似乎漸行漸遠…(石計生後記,2013.01.31)