海角七號與其他

1.

老師,您現在應該還在沈睡吧!在您睡著之後您所熱愛的台灣最近流行看一部電影《海角七號》。我也看了。我終於看了。我在街頭漫無目的地行走,試著走到台大醫院前理出一個頭緒說給您聽。我先走進一個夢境般美麗的公園,就在您家不遠處的新生南路上的大安森林公園,我在音樂台上席地而坐試圖調動那天邊的雲彩。仍然是的老師,我從永康街那邊來帶著丹堤咖啡來,今天的天好藍好亮,雲好白好近,雖然偶而會有烏雲交疊在音樂台前演出著,從北向南趕著路,老師,坐在排成弧形的數不清的長椅上,暗下來的世界我彷彿看見年輕的那人摔爛的吉他兀自彈唱著,回到那恆久是春天的南方國度。為了瓶中沙。無限水平線。芒果結實纍纍的南方。老電風扇吃力地搖擺慶祝著永遠新婚的溫存。是的。我就是那年輕人終於離開我操他媽的該死的開不完會的台北。回到土土的,飄著雨的國境之南的滿州里蔚藍海岸,什麼都不做就躺在那沙灘上,讓低垂呢喃的星空擁有我以光年計算其距離的愛淹沒我以千朵萬朵壓枝低的素白花朵埋葬我過勞的閃亮胴軀。老師,我想您一定去過的,混和著鹽味的風催促著在地林投樹驕傲地茁壯著,混和著國語、台語和日語的全球音樂語言,從那天我在外雙谿308研究室迴廊所瞥見的彩虹這頭,經過台大醫院也一定就這樣一路跨越北迴歸線到了國之南境那頭吧。老師,我多麼希望此時和您能長久比肩,跟您說著我的夢想,屬於浪漫去流浪看山看水組個搖滾樂團的夢想或者也拍齣電影,說說我們那時代的故事。屬於雪霸之上稀有台灣種鳳仙花的故事。因為路途遙遠。完美而虛幻。我沈迷不可自拔於其中,老師,我故意說些令您經濟理性擔心的事,虛幻的事,希望能讓您能夠專注於醒來的事業,坐起,以炯炯有神對我訓誡說「你要試著欣賞不完美的美」。

2.

老師,您在沈睡中還聽得見我說的話吧。如您所知,台北每天都有超載的事情發生,今天我撿這有趣的給您聽。一齣票房已經破了四億的台灣自製電影《海角七號》。我也看了。我終於一個人看了。我在街頭漫無目的地行走,試著走到台大醫院前理出一個頭緒說給您聽。我從紫藤廬出來後完全無意識地在溫羅汀隨便亂走。這個轉角,那個轉角,什麼花草,怎樣建築都熟悉自然相遇。老師,我從戒嚴時代做您的學生以來,已經在這裡閒逛二十幾年了。老師家是無論如何不可能不經過的。我看著粲然明備的天空,似乎在趕路的藍天裡的浮雲自北徂南,剛好經過您家的屋頂,刺眼的光芒黯淡了家的視野。我止步。我拿起已經不太用的手機發個你收不到了也回不了的簡訊。這哀悼的浮雲我無力蹲在路旁,我想起現實是您身上插滿管子躺在加護病房腦死,老師,我想我是絕望了。如同無法寄出般。那電影裡的七封要寄到恆春郡海角七號的信箋,在一個時代轉折中絕望地塵封於記憶中,在此時眼前不遠處的加露林魚木初開或者殘餘之花分不清地被光影照得晃搖生姿又似乎顯得有些生機,說「我會假裝你忘了我,假裝你將你我的過往,像候鳥一般從記憶中遷徙,假裝你已走過寒冬迎接春天,我會假裝,一直到自以為這一切都是真的」,我咀嚼著那第七封信裡無法完成的愛,我想我已經來得太遲的加露林魚木前,風起,花落繽紛如秋之殘酷天問。

3.

老師,我曾從您的角度揣摩若來看這齣電影最喜歡那些橋段呢?我覺得會是那住在恆春郡海角七號的台灣友子的暮年背影。這也是我最喜歡的橋段。住在那雨的國境之南的偏遠地域,白髮蒼蒼已經胖了老了的青春皺紋滿佈的手遲緩地打開精緻木盒遲緩地拿起裡面的照片和七封信箋。鏡頭緩緩拉遠。淡出。淡入。來到碼頭眾人送行的場景。你提著想要一起走的皮箱。落寞地張望。終於捎來。消散顯像的彩虹。海灘上的嬉戲倩影。無限地平線。你是那六十年後堅持挽著夕陽的人。

4.

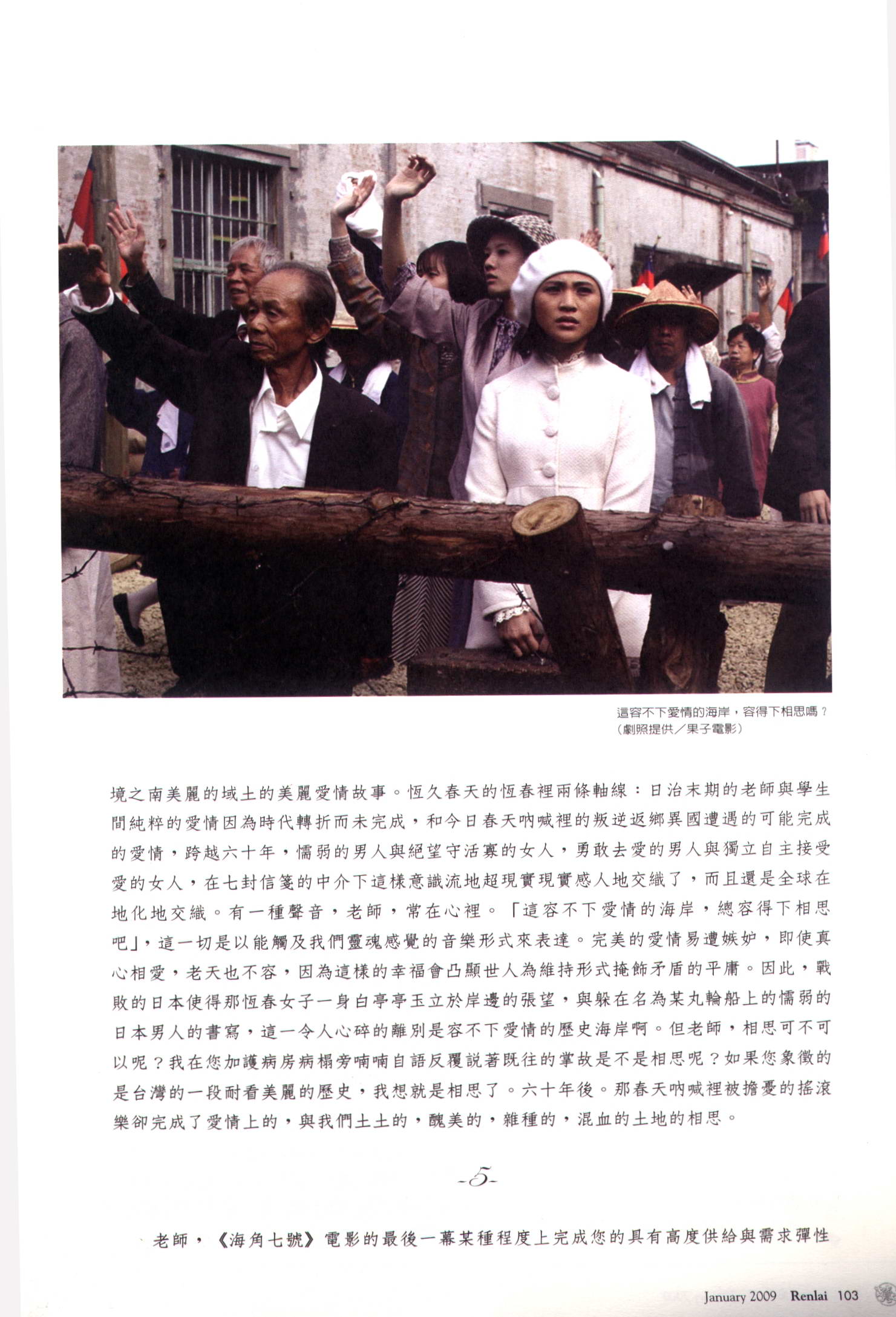

老師,我假裝您是醒著的睡著的人說這些給您聽,我知道您是聽得到我說話的。因為爆紅,這台灣自製的電影《海角七號》引起台北知識份子圈極多的抽象理論討論甚至意識型態論戰,但這一切恐怕把事情弄得太複雜,太沈重了,恐怕正像電影一開頭阿嘉摔爛吉他我操他媽的台北所詛咒的養尊處優的台北城裡的知識份子,只會用抽象的語言複雜的論述掩飾自己的欠缺創造力罷了。老師,我自己就是其中之一,但這次我站在影迷這邊,一起感覺這是一部幽默動人的哀傷淡淡的好看的電影,發生在台北人不怎麼熟悉的雨的國境之南美麗的域土的美麗愛情故事。恆久春天的恆春裡兩條軸線:日治末期的老師與學生間純粹的愛情因為時代轉折而未完成,和今日春天吶喊裡的叛逆返鄉異國遭遇的可能完成的愛情,跨越六十年,懦弱的男人與絕望守活寡的女人,勇敢去愛的男人與獨立自主接受愛的女人,在七封信箋的中介下這樣意識流地超現實現實感人地交織了,而且還是全球在地化地交織。有一種聲音,老師,常在心裡。「這容不下愛情的海岸,總容得下相思吧」,這一切是以能觸及我們靈魂感覺的音樂形式來表達。完美的愛情易遭嫉妒,即使真心相愛,老天也不容,因為這樣的幸福會凸顯世人為維持形式掩飾矛盾的平庸。因此,戰敗的日本使得那恆春女子一身白亭亭玉立於岸邊的張望,與躲在名為某丸輪船上的懦弱的日本男人的書寫,這一令人心碎的離別是容不下愛情的歷史海岸啊。但老師,相思可不可以呢?我在您加護病房病榻旁喃喃自語反覆說著既往的掌故是不是相思呢?如果您象徵的是台灣的一段耐看美麗的歷史,我想就是相思了。六十年後。那春天吶喊裡被擔憂的搖滾樂卻完成了愛情上的,與我們土土的,醜美的,雜種的,混血的土地的相思。

5.

老師,《海角七號》電影的最後一幕某種程度上完成您的具有高度供給與需求彈性的台灣意識的夢想:曾為台北樂團主唱年輕歌手阿嘉,勤勞不懈的客家人小米酒推銷員馬拉桑,老婆跑了離開霹靂小組返鄉的原住民警察勞馬,閩南人修機車的暗戀老闆娘的水蛙、彈月琴的「國寶」固執可愛的茂伯老阿伯,中日混血的個性小孩大大在台上共同組成了一個屬於台灣恆春在地的搖滾樂團,以現在(會隨歷史變動)居於統治支配地位的外省人在影片中「缺席的主體」的國語歡樂動人地唱出由馬勞口中說出的「我們都是一家人」可以讓老少咸宜不分族群喜歡的音樂,這直接觸動感覺的全球在地化的音樂,就是台灣意識,就是老師您一直告訴我的寬廣無涯無入而不自得的台灣人的精神。

阿嘉把信送到孑然一身年近古稀的台灣友子那裡完成了海角七號詞曲無樂不作以搖滾形式唱出後就安慰了六十年的未完成,阿嘉對著年輕美麗的日本友子接著唱出慢版的情歌「請原諒我的愛,訴說著太緩慢」舞台旁的友子戴上那孔雀之珠虛構的投影與舞台上的真實觀眾所見的疊合就預約了六十年後的跨國之愛雖然我們不知道真正結局為何可能那日本友子還是會離開。而最後的舒伯特世界名曲「野玫瑰」,茂伯在安可聲中固執地拿著台灣月琴彈奏著,然後本來已經退出春吶舞台的恆春人組成的樂團又再次上場了。阿嘉以國語唱著。然後日本流行療傷歌手中孝介受到感染也上台用日語合唱著。阿嘉展現台灣這代年輕人的禮貌優雅想下台讓位卻為中孝介拉住一起歌唱著。台下的聽眾如癡如醉地吶喊跳喊著的台灣人的真精神: 土土的善良的包容的創新的浪漫的冒險的優雅的理性的,如老師您,如我們的雨的國境之南的美麗的愛情故事。

6.

讓通俗笑聲不斷的只有說台語才能解的幽默與恆春水天相連的壯麗蔚藍地方所發展出來的搖滾戀情起伏與台灣的歷史巧妙結合著,精緻木盒裡的照片與七封信箋從自南徂北航行的夾板上起伏的感情書寫裡旁白適時貫穿全戲,每次當這齣戲快要淪為庸俗笑鬧劇時就被那底層六十年前的未完成的愛救回,如大提琴降八度的低音在電影中淡淡的哀傷低迴著一種悲劇美學高度溢出電影院的四面牆阻隔,「老師,我的愛,您在哪裡?」離港的注目找尋無人回應,這海角七號與其他,公館溫羅汀這帆狀雲聚合急行自北徂南出港離散遠行,翻騰蔚藍轉狂濤的暴雨過馬路的城池深不可測的太平洋海中那背影自言自語:「我要熄滅我自己,以免灼傷你,但啊吾愛,我如何能在黑暗裡尋得出路?」

7.

老師,然而電影畢竟是基於現實設計出來的超現實嗎?燈一亮,走出戲院後,什麼都沒有了嗎?恆春郡海角七號,是不存在的存在的住址嗎?為亮麗海水沖刷然後漸漸地忘記那一切嗎?所有的歷史的美麗可能只剩下商品拜物的票房得獎追逐與明星崇拜,與熱潮般的知識份子論述也終將退潮化為虛無嗎?我也看了。我終於看了。現實裡我在街頭漫無目的地行走,試著走到台大醫院前理出一個頭緒說給您聽。我先走進一個夢境般美麗的公園,就在您家不遠處的新生南路上的大安森林公園,我在音樂台上席地而坐試圖調動那天邊的雲彩。而在此時公館溫羅汀眼前不遠處的加露林魚木初開或者殘餘之花分不清地被光影照得晃搖生姿又似乎顯得有些生機,說「我會假裝你忘了我,假裝你將你我的過往,像候鳥一般從記憶中遷徙,假裝你已走過寒冬迎接春天,我會假裝,一直到自以為這一切都是真的,然後,祝你一生幸福」,我咀嚼著那第七封信裡無法完成的愛,我想我已經來得太遲的加露林魚木前,風起,花落繽紛如秋之殘酷天問。

(2008.10.20)