城市裂縫

1.

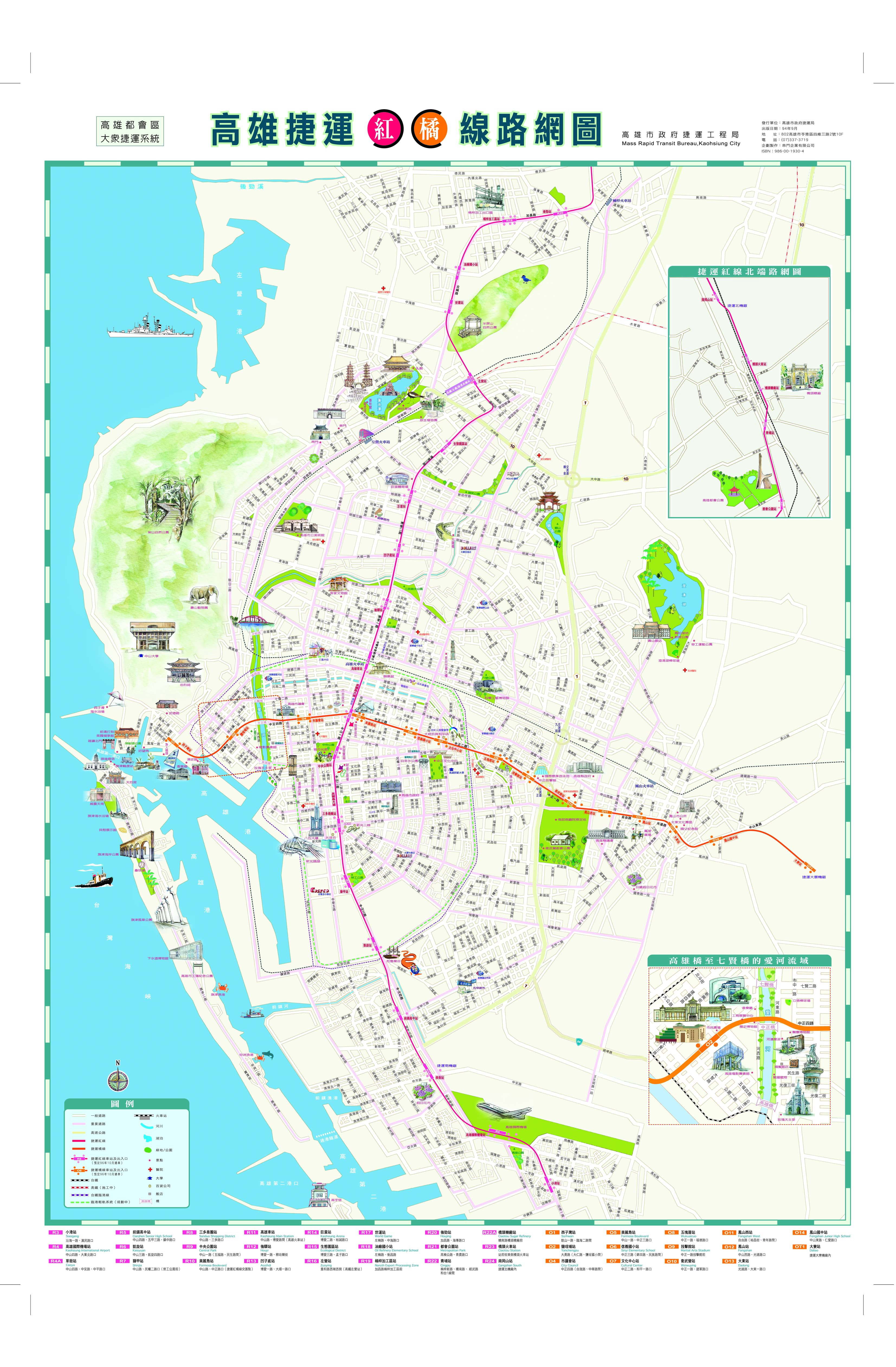

捷運的流動空間力量縮短了我記憶裡的每次過年回橋頭老家的遙遠距離,媽媽洗腎不良於行,這次我竟是一個人走。為了白樹風中的素蘭花。現在從媽媽所住的巨蛋站到橋頭不到半個小時。我出了挑高裝置現代化的車站,卻陷入一個城市空間的迷惘中,八米寬四通八達的道路完全瓦解了我所熟悉的高雄縣橋頭鄉白樹村的歸程。我只記得是往橋頭國中的方向,沿路是奇怪的景象:如像被菜刀硬削了半邊裸露出祭祀祖先用的供桌廳的房子,就這樣後現代地在路邊讓路人觀看漫漶莊嚴名諱。然後像個觀光客問了路人看見橋頭國中,彎進一較小巷弄,再彎進更小巷弄。我想我的母親的故鄉應該仍在那竹影婆娑泥濘牛車壓過的美妙交雜牛糞與牽牛花的崎嶇小路裡。這小巷弄卻是一個幻影。再一個轉彎。又回到八米寬四通八達的道路。我失望地抬頭。就看見大舅手植的大王椰子高聳入雲地在車水馬龍的對岸跟我招手。

那照面心頭一驚。隱沒在荒煙漫草中的三合院,半倒的圍牆,在一個高樓櫛比忙碌的交通路旁活生生像個為人遺忘的地址,大王椰子凸顯的不是一種巨大樹木的驕傲,而是墓碑,我心裡對於「故鄉」二字的漂泊感式的墓碑,在一個已經朝城市化天翻地覆改造的鄉間,像個裂縫存在著。別人看到一棵高聳無意義的樹。我看到一個縫隙,記憶的裂縫。

為了白樹風中的素蘭花。城市縫隙裡的希望。我找了個蒙塵已久的塑膠袋小心翼翼地包起了它,以及一把故鄉的泥土,想送給媽媽。合十告別。何時再來。即使一切都遙遙無期。就像這鄉村的曾以為命名的橋頭的橋已經不復在,白樹村的白樹也已杳然,長壽巷裡的一甲子記憶也會消失在繼起的記憶中,人們迅速來往,我不就也是其中之一。搭乘捷運生平第一次地隻身造訪母親的故鄉,我的故鄉。「有個壯麗的名字叫高雄」。楊牧先生的詩句。我背誦二十年。當時是感動,現在是憂傷,其間的距離是城市的擴張,連結與脫落,世界運動會的全球接軌場館在眼前倏忽而過,其所象徵性拆解的是會唸咒的氛圍一下子拔高了的大王椰子壯麗陷落。

如王重陽所說的身外屋宇雖早晚倒塌,但是要牢記的是其中生活二三事,空間事實上是因為人而有意義。城市裂縫中的記憶,即使過年,仍是我們夢寐以求的憂鬱。

早上十點半出門,現在才下午一點多。於是白樹風中的素蘭花就跟著我,繼續往高雄這城市的心臟地帶走。初一牌桌上二哥說我們林森二路的老家,幼稚園至高中我的主要故鄉已經被夷為平地,成為一公有停車場,這使我決定今天一定也要去親眼看看。捷運過了巨蛋站往美麗島站間人就漸漸多了起來,擠得我不得不將花兒放在我的兩胯之間小心呵護,終於到了。在台北就聞其名的美麗島站設計可謂傑出,圓形廣場光輝炫麗馬賽克效果的蒼穹彩繪瀰漫著一種高雄人的多彩霸氣,俗豔中帶著入世宗教氣息,若能挑得更高一點會更具氣勢。但繼而一想,太高會太像台北脫離土地,是高雄,還是就這樣有一點壓迫感的俗又有力親近又不滿現實叛逆一點的好。

經過所謂「中央公園」捷運站往右一看,這裡其實就是我讀新興國中時常常來的地方,那時有個體育館與很大的公園,我喜歡騎腳踏車來這裡看人家下棋與說書,有時全校性畢業典禮晚會也會在這裡舉行。但這時完全都不一樣了。體育館早已不在。現在被冠以「中央公園」稱號,裡面據說有城市光廊與小火車云云我並不感興趣。我正在趕路。趕往一記憶裡的美妙故鄉,曾經的安於三菜一湯的心情的成長。高雄市新興區林森二路97巷56號之7。我從唸新興國小一年級開始寫到高雄中學每次填資料時所謂「永久住址」那一欄時的「家」。我曾認真相信那永久住址是真的永久,後來才知道這世界根本沒有這永久這回事,人不在了空間就沒有意義了,「家」於是就成為城市裂縫,等待被摧毀或白蟻蟲蛀自我了斷。

新崛江的日本化青年流行商圈對面就是我唸的新興國中,現在一看,已經升格為新興高中。我完全不認得它的表皮建築,除了右側角落那株我從來就牢記在心的已經高聳入雲的菲律賓紫檀確認這是我曾讀書拿市長獎的地方。唉我這從小狠讀書瘋狂讀書的小孩,莫非就是高雄人血液裡叛逆某種形式的表現?當年沒去美麗島事件進了台灣大學還是參加了1980年代的學生運動,浪漫求死到了快要被逮捕的邊緣卻因猛爆型肝炎而臥病退出運動卻無意中學習了全真派的道家身體進入另一個世界保守求生另一種對自己的叛逆。為了白樹風中的素蘭花,沿著文橫二路往南走。就快到了素蘭花兒不要緊張。經過小學每次上課都會經過的文化路教堂。那畫著一隻鯨魚寫著IX〥US的密碼般的牆壁已經不見。上帝或許已經不在。但商品神絕對存在。過了民有,民享街,我的心思開始浮躁起來,前面左拐就是林森二路97巷。

屬於巨蟹座無法自拔的戀家性格,「永久住址」那一欄的「家」現在是個公有停車場。

我呆立在已經消失的97巷56號前突然醒悟到一點,這城市裂縫根本上無所不在。在台灣的城市中建築的樣式,是隨著統治者的意識型態與資本主義的需求而改變。茅草屋。紅瓦厝。町屋。三合院。鋼筋樓。當更新的建築在空間中佔據主流,原來的就成為邊緣成為城市裂縫。除非你曾經住在或生活在那個原來的空間裡,否則會在城市的遊走中對之視而不見或以觀光客眼光當作斷垣殘壁,都市之瘤或違建來看待。生活史裡的意義就這樣埋葬在城市的發展與更新之中。班雅明(Walter Benjamin)之所以用批判的眼光面對拱廊街時代的十九世紀世界首都巴黎,無非就是對於城市裂縫的真實感覺:

在那裡,他曾經有過生活,而生活隨著老巴黎城市空間的消失而退化為記憶了。班雅明因此並非真的愛回憶,他更愛生活本身。

「開春後要開出美麗的花朵,讓自身成為生活觀看之所在。」

植物雖然終會枯萎。但象徵永不枯萎。需一星期三天洗腎身體虛弱意志堅強的媽媽看著你的燦爛高興我就高興。你努力抽著綠葉生生不息活著,而且一個白色的含苞正準備綻放。南台灣既熟悉又陌生的陽光,這時大喇喇地從大王椰子張開的巨葉間射入我的眼簾,逆時針將在我母親的身體繞了一圈,突然暗了的天地,三十六顆星星明亮昇起。心靈空間事實上是因為人而有意義。城市裂縫中的記憶,即使過年,仍是我們夢寐以求的憂鬱。

(2009.01.31)